写真は フィンランドから輸入🇫🇮したログハウス

写真は フィンランドから輸入🇫🇮したログハウス

3月下旬には完成予定です。

トイレも 手洗いの場所も厨房もきちんと分けられ保健所の指導に沿って建てられています。キッチンコミュニケーター®️のYMGさんが、いよいよ4月から、キッチンコミュニケーションのパン教室&食育サロンを立ち上げて下さいます。…

中は木の香りでヒーリング効果抜群!

とっても広々して 素敵なんですが、さらに隣に畑が有って、そこがまた最高!

子ども達と野菜を作って 収穫した野菜で季節を感じる料理やパンを作る予定です。

ご自宅の敷地内に母屋と別に建築されました!

車も3台は十分置ける駐車場完備。

本気で キッチンコミュニケーター®️として活動を始めてくださるYMGさんに お祝いに看板をプレゼントしようと思って 今日はスタジオの隣に有る看板専門店 に打ち合わせに行って来ました。

これを機会に 一般社団法人キッチンコミュニケーション協会 キッチンコミュニケーター®を証明するプレートも作ります。

昨夜 は福豆ごはんを海苔巻きにしたところ みんな大喜びでした。

昨夜 は福豆ごはんを海苔巻きにしたところ みんな大喜びでした。

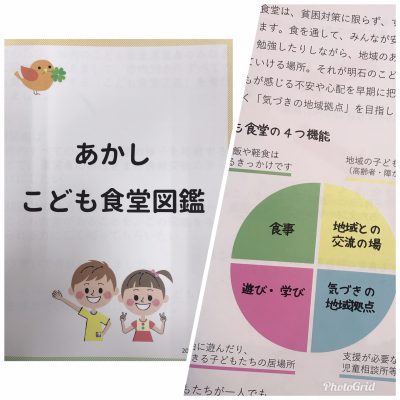

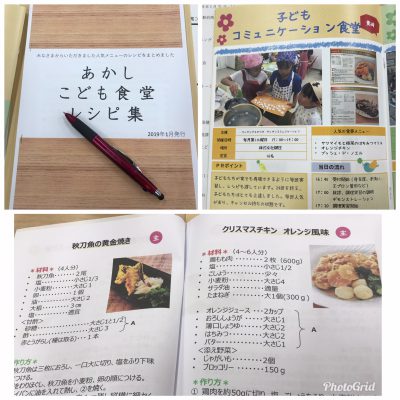

2018年最後の実習型 子どもコミュニケーション食堂

2018年最後の実習型 子どもコミュニケーション食堂