明石しおさいライオンズクラブ主催の 子ども食堂が始まりました。

今日で3回目。

毎月第3土曜日10時半から 会場は複合型交流拠点ウィズあかし アスピア北館8回調理実習室です。

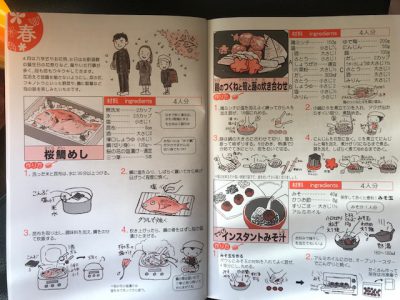

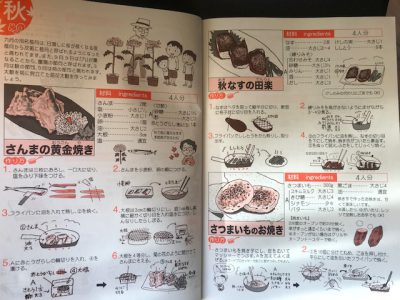

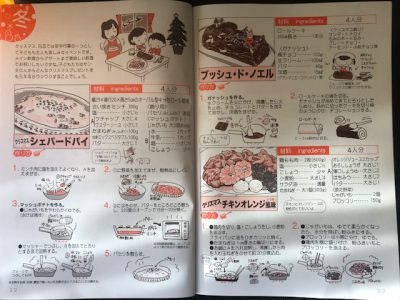

子ども食堂ですが 調理実習室でみんなで料理を作ります。

料理作りは、頭を活性化させます。

計量は算数、盛り付けは美術の感覚が養えます。

水1mlは=1cc=1グラム 小さじ5mlは5g 大さじはその3倍で15ml

大さじ3だったら 45ml

油は軽いから 大さじ1は13.5g お味噌だったら・・・?

という風に 子ども達に聞きながら計って貰いました。

数字だけでは実感できない子どもがいますが、実際に計量すると体感出来て感覚が養えます。

机に向かう勉強と料理を別物にする必要はありません。

調理は食べ物を 身体に摂取しやすい形にするにことで 頭を使います。

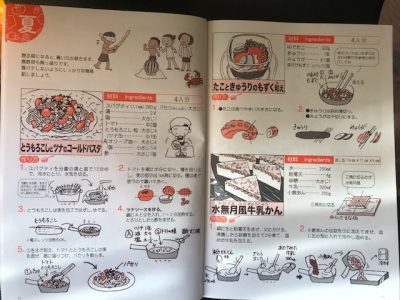

でも試食というご褒美が待っている楽しい実験や体験になります。

火傷や包丁で怪我をしないように気をつけるので、注意力も養えます。

目の前に見えている事だけでなく、次の作業を想像しながら、創造するという 五感全部を駆使する作業です。

机の前に座る勉強では得ることが出来ない勉強が出来ます。

子どもたちは料理を作るのが大好きです。

大人は 子どもが机の前の勉強する事を好みますが、食育の大切さも感じて欲しいと思います。

食べる事は生きる基本です。

与えられるだけでは生きる力は身につきません。

難しい事はさておき、今日も子どもたちの笑顔に接する事が出来て 嬉しい一日でした!

スイカメ 🐢作ってみました。

子どもたち喜んでくれたようです🎶

五月はみんなで味噌玉作り♬

五月はみんなで味噌玉作り♬